Taktik, Technik, Tiefenanalyse: Fußball wird akademisch

Natürlich könnte die Verbindung zwischen Kunst und Sport beliebig fortgesetzt werden. Von der Gründung des FC Bayern München als Verein jüdischer Künstler und Intellektueller, die kein anderer Verein aufnehmen durfte oder wollte, über die Fußballbegeisterung von Friedrich Torberg oder Robert Musil bis zu Peter Handkes Arbeiten, der die Aufstellung des 1. FC Nürnberg zur Lyrik formte und seinen frühen Roman Die Angst des Tormanns beim Elfmeter benannte. Diese Autoren eint, dass sie sich selbst als Fußballfans begreifen und den Sport als soziales Phänomen für ihre Arbeit entdeckten. Doch in die Tiefe des Spiels drang keiner von ihnen ein. Für sie blieb Fußball ein Faszinosum vor allem abseits des Platzes. Dabei hätte die technische und taktische Entwicklung des Sports viel zu erzählen. Deshalb möchte ich abschließend einen weiteren Autor erwähnen, der es sich zur Lebensaufgabe machte, die Pfade zwischen taktischer Tiefenanalyse und Kritik zu beleuchten – Martin Blumenau.

Martin Blumenau: Zwischen Feuilleton, Fankurve und Politik

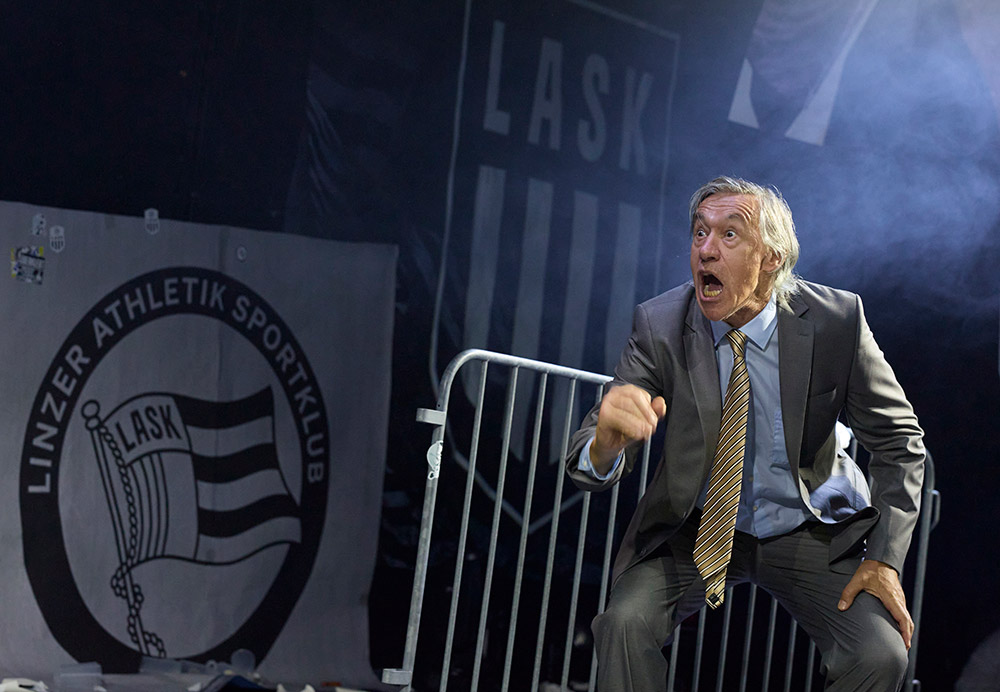

Martin Blumenau war Journalist und Publizist bei FM4 sowie Mitbegründer des Radiosenders. Neben seiner Musikexpertise wurde er für sein Fußballjournal geschätzt, das er über Jahre hinweg auf seinem Blog führte. Blumenau besaß enormes Fachwissen und die spitze Feder eines politischen Kommentators. Seine Journaltexte könnten am besten als „Fußball- Feuilleton“ eingeordnet werden. Er widmete sich der breiten Palette des Sports und beschrieb die taktischen Revolutionen, die seit den Nullerjahren stattfanden. Fußball wurde zunehmend sportwissenschaftlich und mit Hilfe digitaler Analyse-Tools erforscht. „Laptop-Trainer“ wurden geboren. Ein Spiel, bei dem 22 Spieler:innen aufeinandertreffen, ist eine komplexe Gemengelage. Bis heute wird unterschätzt, welchen Einfluss Positionierung, Höhe des Pressings oder etwa Laufwege auf den Ausgang haben. Die taktische Idee ist ebenso wichtig wie die Spieler:innen. Blumenau ging in seinen Texten darauf ein und bemerkte, dass in der Akademisierung des Fußballs gesellschaftliche Prozesse sichtbar werden, die weit ins Politische reichen. Der Sport entfernte sich mit zunehmender Komplexität nämlich immer weiter von jener Masse, die Elias Canetti beschrieb. Die Spieler:innen werden heute in Akademien ausgebildet, gehören also zu einer Elite. Geschichten von Bolzplatztalenten verschwinden und werden durch Scouts und Vereine ersetzt, die sich auf Jugendarbeit spezialisiert haben. Auch das Taktikvokabular wurde abstrakter und biete weniger emotionale Anbindung – eine Entwicklung, die nicht allen gefällt. Hier wird es also wieder politisch. Einer der letzten Texte, die Blumenau vor seinem Tod im Jahr 2021 schrieb, trug den Titel: „Warum Rapid, Austria, Sturm und die SPÖ dieselben Probleme haben.“ Im Kern ging es darum, dass Traditionsvereine und etablierte Parteien die jüngsten Entwicklungen verschlafen hatten und allergisch auf Neues reagierten. Wissenschaftsfeindlichkeit und Modernitätsverweigerung zeigen sich ihm zufolge im Fußball sowie in der Politik.

Lieber würde der populistische Erfolg gesucht, der langfristig in die Niederlage führt, weil andere es besser machen. Blumenau zeigt eindrücklich, welche Verbindungslinien zwischen Fußball, Kritik und Gesellschaft existieren und erinnert daran, dass das „Hohe“ und (vermeintlich) „Niedere“, komplexe „Sportkunst“ und gute Unterhaltung keine Widersprüche sein müssen – im Gegenteil. Einer seiner liebsten Sätze, die er in seinen Journalen oft zitierte, war folglich jener, der Albert Camus zugeschrieben wird und Mut machen soll, sich dem Phänomen Fußball auch im Theater zu nähern: „Alles, was ich über Moral und Verpflichtungen weiß, verdanke ich dem Theater und dem Fußball.“