Unser Freund Freud

„Man muss es offenbar immer wieder sagen: Frauen, die Machtgefälle kritisieren, wollen Männern nicht den Pimmel abschneiden.“

Franziska Schutzbach

Ach, Sigi … Die von ihm stammende Annahme, dass Frauen unbewusst das männliche Geschlecht um dessen Penis beneiden – kurz Penisneid –, gehört wohl zu den berühmtesten Thesen der Psychoanalyse und diente zur wissenschaftlichen Untermauerung der weiblichen Minderwertigkeit gegenüber Männern. Genauso wie das Hirngespinst eines unreifen klitoralen Orgasmus oder die Abhandlungen über die Hysterie – ein Krankheitsbild, das trotz gleicher Symptome bei Männern vorrangig bei Frauen diagnostiziert wurde. Da bei letztgenannter Krankheit keine organischen Schäden festzustellen waren, erkannten die Ärzte (!) darin die Neigung der Frauen zu Wankelmütigkeit und Unglaubwürdigkeit. Die Konsequenzen dieser Behauptung können wir bis heute spüren; wird doch kaum ein Mann als „hysterisch“ bezeichnet, wenn er die Fassung verliert. Immer noch ist diese Bezeichnung weiblich konnotiert und statuiert vor allen Dingen eines: Weibliche Wut ist irrational und oft nicht gerechtfertigt. Eine logische Lesart würde Wut als vernünftige Antwort gegen Ungerechtigkeit interpretieren, so Audre Lorde, eine der wichtigsten Theoretikerinnen der Frauenbewegung der 1970er und 1980er Jahre. Wenn wir Wut und Vernunft nicht diametral zueinander setzen, gehen wir aktiv gegen ein System vor, dass Frauen als emotional abwertet und Vernunft als überlegene Perspektive und Privileg der Männer postuliert.

Von der Sehnsucht nach der Wut

„Wenn die weibliche Hälfte der Menschheit mit ihrer berechtigten Wut über Sexismus und Unterdrückung genauso umgehen würde, wie es die männliche Hälfte der Menschheit in den vergangenen Jahrtausenden getan hat, läge das Patriarchat längst in Trümmern.“

Alena Schröder

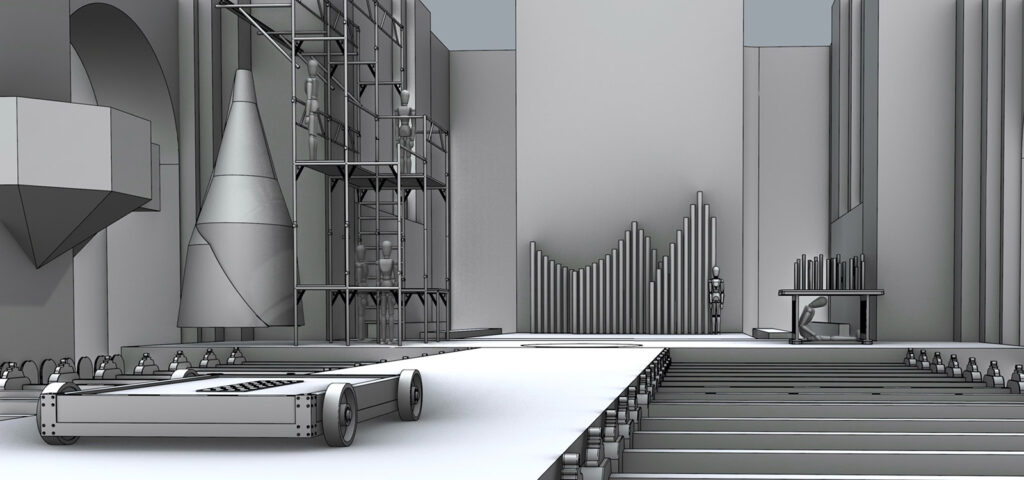

Natürlich könnte man Elektra – Hauptdarstellerin in Richard Strauss’ und Hugo von Hofmannsthals 1909 herausgebrachter Oper – als die nervige Königstochter abtun, die durch eine unnatürliche Bindung an den Vater und einen ebenso unnatürlichen Hass gegenüber der Mutter keine Ruhe geben will. Die deutsch-österreichische Philosophin Elisabeth von Samsonow zerlegt den „Elektra-Komplex“ als geschickte griechische Propaganda, um Mutter und Tochter zu entzweien. Feminismus basiere auf Solidarität, auch zwischen der symbolischen Mutter und ihrer Tochter, so von Samsonow. Doch was wir aus Strauss’ Oper vor allen Dingen heraushören können, ist die intensive Wut einer Frau, die Ungerechtigkeit empfindet, die das bestehende System mit der Kraft ihrer Stimme aus den Fugen wirft, die beharrlich für ihre Interessen eintritt. Sie ist laut, leidenschaftlich und dabei keineswegs hormonell eingeschränkt. Der wohl einprägsamste Satz Elektras ist auch gleichzeitig ein Credo für unsere eigene Stimmgewalt: „Ob ich nicht höre? Ob ich die Musik nicht höre? Sie kommt doch aus mir!“